Marcelo Figueras

Fuente: Rebelión

En la mitología griega, Prometeo fue el hijo de un titán que desafió a los dioses del Olimpo. Hesíodo sostiene en su Teogonía que Prometeo les robó el fuego para devolvérselo a los seres humanos a quienes Zeus, decepcionado por la especie, había despojado de ese elemento. Dada su osadía, Zeus castigó a Prometeo encadenándolo a una roca y sometiéndolo a un águila que le abrió el vientre con su pico y devoró su hígado. Pero como Zeus era todopoderoso —¿qué gracia tendría serlo, si uno no pudiese ser creativo con sus dones?—, hizo que el hígado se regenerase después de cada ataque, para ser devorado otra vez con cada nuevo día. La idea original era que el castigo fuese eterno. Hesíodo afirma que, sin embargo, el enojo de Zeus amainó con el tiempo. Por lo cual concedió a Heracles —Hércules, en su versión latina— el permiso para matar al águila y liberar, por fin, a ese dispenser humano de paté.

El mito de Prometeo simboliza la ambición característica de nuestra especie. («Infinita en sus facultades», como Shakespeare le hace decir a Hamlet.) Pero no hay que soslayar que también presenta su contracara: el riesgo que entraña meterse con poderes que están más allá de nuestra órbita natural. Durante el romanticismo Prometeo se convirtió en un estandarte, reivindicado como el padre de la sabiduría, la tecnología y la civilización. Así lo consagró Goethe en un poema de 1789, donde Prometeo, sintiéndose en todo su derecho, increpa a los dioses. Percy Shelley se lo apropió para el drama Prometeo desencadenado (1820), donde lo convirtió en un héroe de desmelenado lirismo, el campeón de la humanidad.

Pero quizás el uso más ponderado del mito haya sido aquel que hizo la jovencísima esposa de Shelley, Mary, dos años antes. Mary Shelley escribió Frankenstein; o, el moderno Prometeo, a los 18. Esta historia es bien conocida, porque nunca deja de ser remozada por la cultura popular de un modo u otro. (En estos días, por ejemplo, alguna gente de este país se está replanteando el rol que le cupo en la creación de una criatura pública llamada Milei.) Lejos de la visión exaltada de don Percy, Mary entendió que la potencia humana habilitaba a intentar hazañas deslumbrantes, pero que —asimismo— la ambición podía cegar e impulsarnos a hacer cosas sin sopesar sus consecuencias. Por eso el científico Frankenstein logra algo inédito, como lo era por entonces dar vida en un laboratorio, pero su proeza no acarrea más que desgracia para su creación y para él mismo.

Se me hace que don Percy debería haber leído con más atención la obra de su compañera. Su rechazo a considerar los efectos que suceden a ciertos actos lo llevó a autoexiliarse en Italia y a morir durante un estúpido naufragio, a los 29 años. Mary, en cambio, vivió hasta los 53.

Tanto en el mito original como en el relato de Mary Shelley, el foco está puesto en el protagonista. El moderno Prometeo es Victor Frankenstein, el científico, y no La Criatura —que así se la llama en el texto—, más allá de que la cultura popular haya desplazado el apellido para identificar también a ese matambre a quien Frankenstein descongeló en su precursor del microondas. Y tanto el mito como el libro se desentienden de lo que los hechos referidos implicaron para el mundo de allí en más. En Frankenstein, La Criatura jura matarse y se la ve irse en una balsa sobre aguas heladas, por lo cual cabe dudar sobre su destino final. (Si de verdad quería matarse, ¿por qué no se echó al agua helada, y ya?) En el mito, Prometeo se jubila de su sufrimiento gracias a Heracles pero la humanidad conserva el fuego, una energía de la que hemos sacado tanto provecho pero a la que también utilizamos de formas escalofriantes. (Pregúntenle a Juana de Arco, si no, que por algo es la Santa Patrona de las Brochettes.)

En el año 1979 el historiador Martin Sherwin, autor de Un mundo destruido: Hiroshima y sus legados (1975), firmó contrato para escribir una biografía sobre Julius Robert Oppenheimer, a quien todavía consideramos el padre de la bomba nuclear. Sherwin trabajó durante décadas en la investigación hasta que a fines del siglo, tapado por más de 50.000 páginas de entrevistas, documentos, cartas y diarios personales, le pidió a su amigo Kai Bird que le tirase un salvavidas. Bird ordenó el material y le dio forma, puliendo el libro que finalmente se editó en 2005 y obtuvo el premio Pulitzer al año siguiente. El título lo sugirió la esposa de Bird, al vincular al científico con el protagonista del mito griego. El libro terminó llamándose Prometeo Americano: el Triunfo y la Tragedia de J. Robert Oppenheimer, publicado el mes pasado entre nosotros por Penguin Random House. Pero Mrs. Bird no fue la primera en hacer la conexión. Apenas un mes después del bombardeo sobre Hiroshima —en septiembre del ’45—, la revista estadounidense Scientific Monthly publicó, en tono exultante: «Los prometeicos modernos han vuelto a saquear el Monte Olimpo, recuperando los mismísimos rayos de Zeus para ponerlos a disposición del hombre».

Con esa biografía como base, Christopher Nolan concibió la película Oppenheimer que acaba de estrenarse. Tanto el libro como el film cuentan la historia de un tipo de una inteligencia descollante pero tan fallido, en términos humanos, como el común de los mortales; que llegado el momento optó por la gloria antes que por la sensatez, dotando al gobierno de los Estados Unidos de un arma digna de dioses; que, a consecuencia de ese servicio, se convirtió en lo más parecido a una estrella pop que haya sido nunca un científico de su país, apareciendo en las tapas de las revistas Time y Life; y que se arrepintió de la puerta que había abierto y pretendió cerrarla, cuando ya era demasiado tarde. El poder estatal, que ya venía espiándolo ilegalmente desde antes de que los Estados Unidos entrasen en guerra, lo convirtió en uno más de los perseguidos por la caza de brujas liderada por el senador McCarthy, con la excusa de sus viejas simpatías por la izquierda. Ese fue el premio que obtuvo por hacer uso de su prerrogativa de expresar su opinión públicamente y cuestionar la política —y en particular, la política armamentista— de su país.

En diciembre de 1953 le revocaron el permiso de acceso al sistema nuclear, lo cual equivalía a exiliarlo de la nación científica que había contribuido a erigir. Recién en el ’63 el Presidente Kennedy le concedió el premio Enrico Fermi, a modo de tibio reconocimiento. Oppenheimer murió en 1967 de un cáncer de garganta, sin ser reivindicado. A fines de 2022 el gobierno de Biden, a instancias de su biógrafo Bird y de parte de la comunidad científica contemporánea, anuló aquella revocación, con el argumento de que el proceso que se le sustanció había estado «profundamente viciado».

La de Oppenheimer es, pues, una historia de esas a las que en inglés se las denomina cautionary tale, y que aquí definiríamos, aunque no con la misma precisión, como una historia con moraleja. Al igual que las fábulas que nos enseñaban a ser precavidos en la vida, la de Oppenheimer tiene algo que decir respecto al deseo de gloria y lo que ocurre cuando, con tal de alcanzarla, le firmás al poder un cheque en blanco. En términos narrativos, es un punto de vista totalmente válido. Pero yo, al menos, lo encuentro miope porque dificulta entender algo esencial; al igual que el mito griego, que se centra en Prometeo y no piensa lo suficiente en el fuego que dejó en las poco fiables manos de la humanidad.

El destructor de mundos

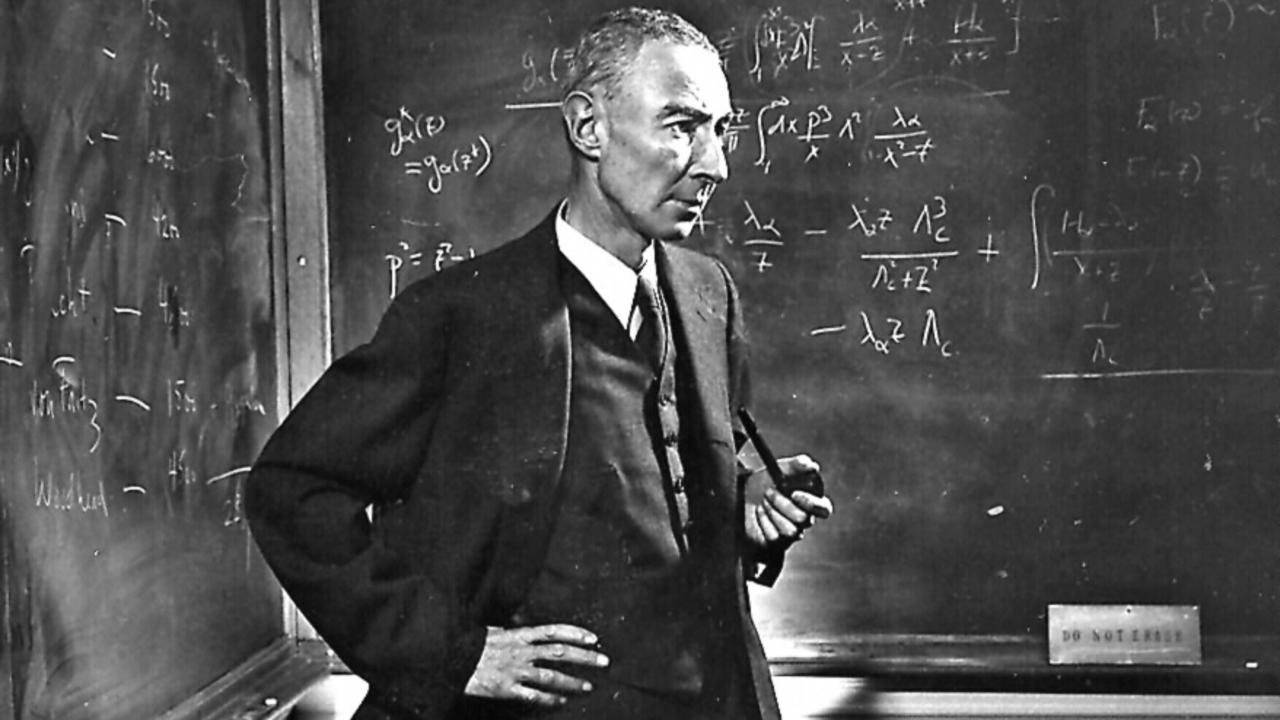

No cuesta nada visualizar la vida de Oppenheimer como una de esas parábolas que le hacen el caldo gordo al american way of life. Hijo de inmigrantes judíos de origen alemán —su madre era pintora, su padre un comerciante que importaba telas—, creció en la abundancia, en un apartamento neoyorquino sobre Riverside Drive de cuyas paredes colgaban originales de Picasso y Van Gogh. Estudió en las mejores universidades (Harvard primero, la alemana Göttingen después) y se convirtió en profesor de física en Berkeley en el ’36. Pero su formación era ante todo humanista.

Fue un gran lector, especializado en literatura inglesa y francesa; de hecho, en Harvard se graduó en tiempo récord pero no en ciencias sino en artes, summa cum laude. El muy bestia aprendió holandés en seis semanas para dar una conferencia y también el sánscrito, para leer textos como el Bhagavad Gita y los Upanishads en su versión original. (Algo que hubiese decepcionado a Prometeo, sin dudas: Oppenheimer decía haber leído y disfrutado de los clásicos griegos, pero prefería la cosmovisión hinduísta, que consideraba más profunda.) Después de la guerra retomó la afición de su madre y coleccionó obras de Cézanne, Rembrandt y Renoir, además de artistas post-impresionistas. Esa sensibilidad coloreó inevitablemente su approach a la ciencia.

Oppenheimer sabía que era un desastre en el laboratorio y que sus matemáticas dejaban que desear, pero tenía una comprensión intuitiva de la física que sustenta la realidad material. Parafraseando una idea que Nolan retoma en el film: quizás no fuese el mejor leyendo partituras, pero no cabía dudas de que podía oír la música del universo. Murray Gell-Man, un físico que trabajó con él en 1951 y eventualmente ganó el premio Nobel, decía que Oppenheimer carecía de lo que se llama Sitzfleisch, algo que Verbitsky definiría como capacidad de invertir en horas-culo. «Nunca escribió un paper largo ni hizo grandes cálculos, no tenía paciencia para ello», dijo Gell-Man. «Su trabajo consistía en pequeños aperçus [vislumbres, diríamos acá], pero particularmente brillantes». (Una de esas intuiciones fue, ya a fines de los ’30, la de la existencia de lo que hoy conocemos como agujeros negros.) Esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que abrió caminos que permitieron a colegas ganar el Nobel —además de Gell-Man lo obtuvieron su estudiante Willis Lamb y Carl Davis Anderson—, la Real Academia Sueca de Ciencias nunca se lo concedió.

Antes que de científico convencional, tenía ínfulas de artista. Alto, flaco, elegante, de ojos clarísimos, era un fumador constante. Sus alumnos y asociados lo consideraban una figura carismática. Colegas y competidores lamentaban su arrogancia, que según algunos era la máscara ideal para sus inseguridades. Lidió durante décadas con ataques de depresión, que sólo aliviaba trabajando aún más: «La física me hace mejor que los amigos», confesó una vez a su hermano Frank.

Su vida amorosa fue complicada, conectándolo siempre con mujeres inteligentes y por lo tanto turbulentas. Tanto Jean Tatlock, que era hija de un profesor de literatura de Stanford y escribía para un periódico comunista, como aquella que se convirtió en su compañera formal, la alumna de Berkeley Katherine Kitty Puening, eran militantes de izquierda. Esto no tenía nada de extraño entre la intelectualidad estadounidense de los años ’30, al contrario, era la tendencia general. Oppenheimer no ocultó nunca que durante años había donado parte de su salario para ayudar a físicos alemanes a escapar de los nazis y que había militado en favor de la causa republicana, en el contexto de la guerra civil española. Por esta razón el FBI le abrió un archivo ya en 1941 y sumó su nombre al Custodial Detention Index, una lista negra donde figuraban aquellos que, en caso de emergencia nacional, debían ser arrestados de inmediato.

Aun a sabiendas de estos antecedentes, el brigadier general Leslie Groves lo eligió para dirigir el Proyecto Manhattan, la iniciativa mediante la cual el Presidente Roosevelt pretendió descontar la ventaja que los alemanes llevaban en la carrera hacia la obtención de una bomba nuclear. «Oppenheimer es absolutamente esencial», lo bancó Groves. Dueño de un rancho en Nuevo México y adorador de esa zona, Oppenheimer eligió Los Álamos como sitio ideal para laboratorio y escenario de pruebas y convocó a trabajar a muchas de las mejores mentes científicas de su tiempo: Edward Teller, Isidor Rabi, Enrico Fermi, Richard Feynman.

Varios años y una tonelada de millones de dólares más tarde, Oppenheimer llevó adelante el primer test. El 16 de julio de 1945 —me resulta imposible no pensar qué pasaba con nosotros a esa altura, cuando iba cerrándose el cerco sobre Perón por parte de los camaradas celosos de su popularidad y de la oligarquía soliviantada por sus políticas— tuvo lugar la primera explosión nuclear cerca de Alamogordo, coronación del test al que Oppenheimer bautizó Trinity (Trinidad), en alusión a los sonetos de John Donne, uno de los poetas favoritos de Jean Tatlock. Ante aquella visión, contaba, le vinieron a la mente unos versos del Bhagavad Gita que dicen: «Si el brillo de mil soles estallase a la vez en el cielo, sería como el esplendor del Todopoderoso». Años después confesó que también pensó en otros versos del mismo texto, aquellos que dicen: «Ahora me he convertido en la Muerte, el destructor de mundos».

Pero en aquel momento no sintió más que alivio de que todo el esfuerzo —más la confianza del gobierno y los millones invertidos— no hubiesen sido en vano. Su amigo y confidente Isidor Rabi —otro de los profesionales de su círculo que ganó el Nobel, en este caso en 1944— declaró: «Nunca voy a olvidar la forma en que caminó al descender del auto. Era como Gary Cooper en A la hora señalada. Esa forma de moverse. Lo había logrado».

No pudo disfrutar mucho más. A pesar de que los nazis ya habían sido derrotados y de que a Japón no le quedaba espalda para sostener la guerra a solas, la Casa Blanca —liderada ahora por el infame Truman— demandó la inmediata creación de más bombas. Menos de un mes después, el 6 de agosto, una de ellas destruyó la ciudad de Hiroshima. El daño fue mayor de lo que Oppenheimer y su gente habían calculado. No conformes con ello, el 9 de agosto dejaron caer otra bomba sobre Nagasaki. Ya no se trataba de explosiones en pleno desierto de New México. Habían dejado caer los rayos de Zeus sobre dos ciudades japonesas, sorprendiendo a miles de personas que llevaban adelante su vida cotidiana, como si en este preciso instante cayese un pepinazo sobre el lugar donde estás leyendo. Desde entonces no ha habido acuerdo respecto de la cantidad de víctimas. Los estimados más modestos hablan de 110.000 muertos, los más enjundiosos de 210.000. La cifra es lo de menos, tanto una como otra cuentan lo mismo — un genocidio, un crimen de guerra, la eliminación de mujeres, niños, viejos y demás población civil, por no mencionar a los animales que también vivían en aquellas ciudades.

Entonces sí que Oppenheimer, sus colegas y el gobierno de los Estados Unidos se convirtieron en el dios Vishnú de múltiples brazos, en la Muerte encarnada, en destructores de mundos. Y allí comenzó para el científico su descubrimiento de la cara oscura del american way, tan pronto comenzó a militar para que no fabricasen una bomba de hidrógeno y se desatase una carrera militar con Rusia hasta que se demostrase quién la tenía —la bomba, ¿eh?— más grande.

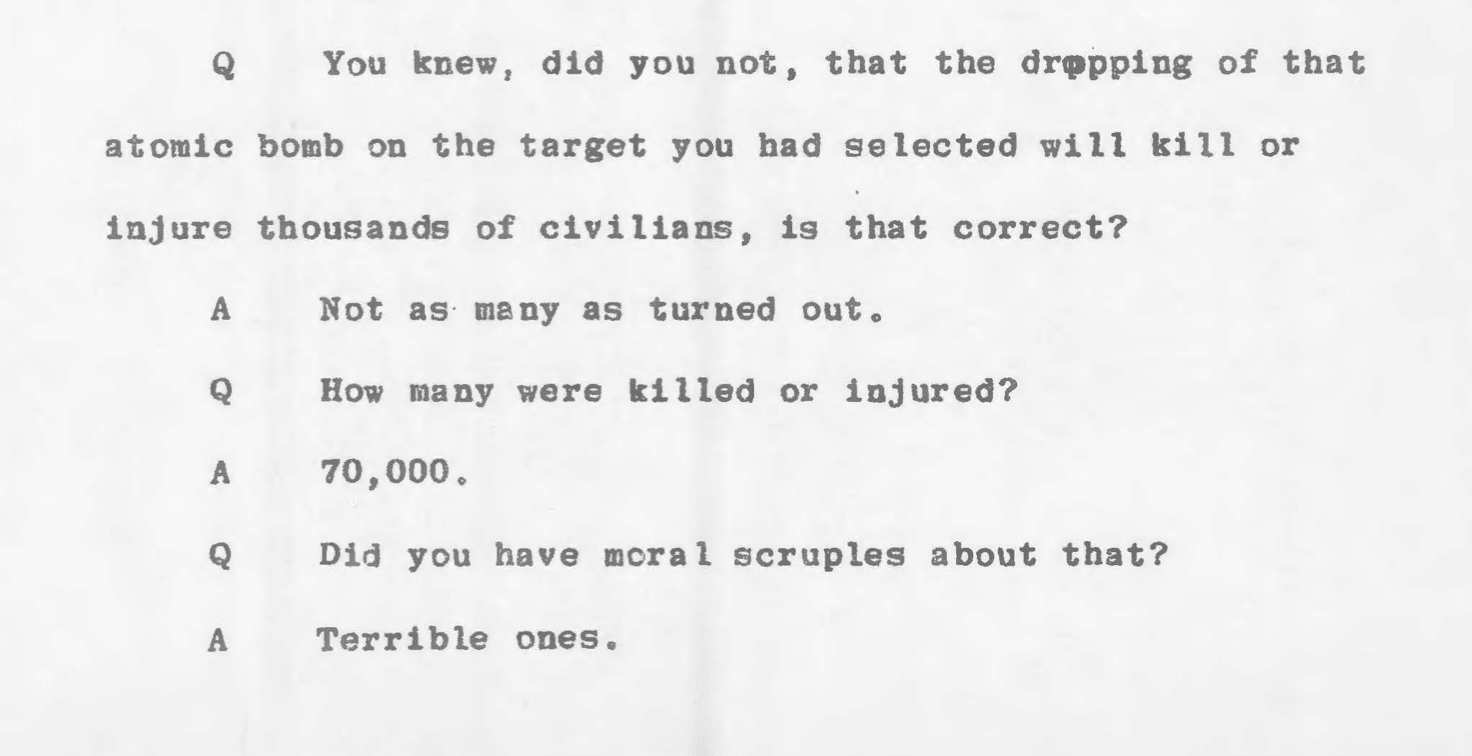

Oppenheimer puso en juego su popularidad y su prestigio para limitar la proliferación nuclear a la que él mismo había dado inicio. Pero la Casa Blanca y los halcones del momento tomaron a mal lo que consideraron una interferencia en la agenda política que pretendían llevar adelante, y por eso le soltaron los perros. El presidente de la Comisión de Energía Atómica, Lewis Strauss, todavía herido por un comentario de Oppenheimer que había registrado como una humillación pública, le hizo una cama para que resultase acusado de espía al servicio de la Unión Soviética. A consecuencia de esta denuncia, se lo sometió a una comisión investigadora que, sin ser un tribunal, le echó encima los camiones de evidencia ilegal que el FBI venía reuniendo desde el ’41. A su representante legal ni siquiera se le permitió ver toda esa documentación en contra de Oppenheimer. La película de Nolan refleja escrupulosamente la operación político-judicial en su contra, retomando algunos de los intercambios textuales que hubo entre los inquisidores y el presunto hereje y que Bird y Sherwin recogen en su libro. Uno de ellos es desgarrador.

«¿Usted sabía, o no, que al lanzar la bomba atómica sobre el blanco que usted eligió [Hiroshima] iba a matar o herir a miles de civiles?», le preguntaron.

«No tantos como los que terminaron muriendo», respondió Oppenheimer.

«¿Cuántos murieron o fueron heridos?»

«70.000».

«¿Y eso le producía escrúpulos, en términos morales?»

Oppenheimer respondió: «Terribles».

Ego non te absolvo

No resulta difícil entender por qué Oppenheimer aceptó ese pacto con el Diablo a comienzos de los años ’40. (Ya existe una ópera de John Adams estrenada en el año 2005, Doctor Atomic, que lo pinta como una variante moderna del Doctor Fausto.) El descendiente de judíos alemanes exiliados, que además conocía a tantas mentes brillantes perseguidas por el nazismo, acogió con entusiasmo la posibilidad de hacer algo contra ese agujero negro que representaban Hitler y sus huestes. No olvidemos que el tipo era en esencia un esteta, cuya conexión con el mundo a ras del suelo fue siempre tenue. Durante los años ’20, convencido de que su atención tenía mejores destinos, ni siquiera leyó los diarios, al punto de que se enteró de la crisis económica del ’29 durante una caminata con su colega Ernest Lawrence, seis meses después del crash de la Bolsa. Su interés en los misterios del universo físico y en la religión hinduista lo convertían en un hombre cuya cabeza estaba siempre en otra cosa, viendo algo que los demás no veían. Esa cualidad espiritual, decían sus amigos, «lo rodeaba donde quiera que fuese, como una niebla».

Pero además debe haber pesado sobre su decisión la búsqueda de reconocimiento para una disciplina, la física cuántica, a la que hasta entonces nadie que cortase y pinchase le otorgaba valor práctico. ¿Y cuál era la forma más concreta de demostrar que todas aquellas especulaciones y todos aquellos cálculos tenían algo que ver con el mundo real? Fabricar una bomba. Debe haber sido un shock dejar de sentirse considerado como un mero teórico para ser tratado como una versión moderna de Merlín, y agasajado por un poder que a partir de entonces puso a su disposición todos los recursos y el dinero del mundo. Además el ego —el suyo no era moco de pavo— habrá hecho su parte. Oppenheimer era consciente de las dimensiones de su intelecto, la clase de gente para la cual la existencia presenta tantas fuentes de interés profundo que encuentra difícil enfrascarse en una charla banal. (Y encima, dicen, preparaba unos Martinis de puta madre.) Groves explicó que una de las razones que lo decidió a elegir a Oppenheimer como director del Proyecto Manhattan fue lo que definió como la «altiva, arrogante ambición» que creyó detectar en el científico, una característica que podía ser esencial a la hora de llevar a fruición una empresa semejante.

No hablo de ambición en términos capitalistas, no. Cuando su padre murió, en 1937, legó a Oppenheimer y a su hermano Frank el equivalente en moneda de hoy de ocho palos verdes. Oppenheimer cedió su parte a la Universidad de California, para que la emplease en becar a los graduados que mereciesen algún posgrado. Para el científico, el lujo que derivaba del dinero era vulgaridad. Lo que él ambicionaba era algo más grande, la única clase de fortuna de la cual se puede disfrutar incluso después de muerto: la gloria, que en este caso sería científica. Como alguien desliza en la película de Nolan: se puede saber mucho y al mismo tiempo entender poco, no es lo mismo ser conocedor que ser sabio.

Porque Hitler murió a fines de abril del ’45 y Alemania se rindió a comienzos de mayo, pero la Casa Blanca y el poder militar no aflojaron su presión en pos de la bomba. Y Oppenheimer comenzó a entender que apuntrar los cañones hacia Japón era la excusa práctica, dado que la isla proseguía su ofensiva bélica, pero que la verdadera razón de la presión era en primer término la Unión Soviética —a pesar de que circunstancialmente eran aliados— y, en último, la supremacía mundial. Frenar el carro a esa altura debe haber sido materialmente imposible, y además Oppenheimer había echado sobre el paño verde de la apuesta su prestigio científico. El día de la bomba sobre Hiroshima quiso mostrarse triunfal delante de los trabajadores de Los Álamos y alzó las manos entrelazadas encima de su cabeza «como un campeón de boxeo», dicen, mientras se lo vitoreaba. Entre las cosas que atinó a decir, una fue: «Qué pena que no alcanzamos a usarla (a la bomba) contra la Alemania nazi». Porque a esa altura intuía ya que volar por los aires a Hitler y a los SS hubiese sido algo muy distinto de pulverizar a un montón de japonesitas y japonesitos. Sospecha que se volvió amarga días después, cuando de forma por completo innecesaria una segunda bomba borró Nagasaki del mapa.

A partir de entonces, acarreó una doble mochila hasta el fin de sus días. Era el científico deslumbrante, sí, pero al mismo tiempo un asesino de masas. Esa es la segunda razón, colijo, por la cual nunca obtuvo un Nobel, a pesar de que se lo nominó tres veces, en el ’46, en el ’51 y en el ’67. Las cuestionables consecuencias de la puesta en práctica de su saber deben haberlo convertido en algo parecido al Borges de la ciencia: alguien cuya excelencia era innegable, pero cuya actuación política olía feo.

Tan cargado de culpa debió sentirse que se animó a enfrentar al mismísimo Presidente, Harry S. Truman. (Un tipo tan reprobable que creo que escribí mi última novela, Todos los demonios están aquí, tan sólo para mandarlo al Infierno donde merecería estar.) Oppenheimer quiso persuadirlo de prohibir la proliferación de armas nucleares. Pero Truman estaba chocho con los resultados de la cosa y encima, cuando Oppenheimer admitió que tenía «sangre en las manos», se ofendió y puso fin a la reunión. Según la crónica, el Presidente le dijo al subsecretario de Estado Dean Acheson palabras aún más brutales que las que constan en el film de Nolan: «No quiero volver a ver a ese hijo de puta en este despacho, nunca más».

A partir de entonces, lo crucificaron. Y Oppenheimer toleró el castigo, defendiéndose como pudo. No fue un santo, por cierto. En el ’49, citado a comparecer ante el Comité de Actividades Antiamericanas, mandó al frente como comunistas a ex estudiantes suyos como Giovanni Lomanitz, Bernard Peters y David Bohm. (Obviamente era ciego ante ciertos códigos, don Oppenheimer, según testificarían los colegas cuyas esposas sedujo o pretendió seducir, como Linus Pauling y Richard Tolman.) Hubiese pasado a la historia como un colaboracionista a lo Elia Kazan —un artista de excelencia, el director de Nido de ratas y Al este del Edén, que orinó sobre su propio legado al convertirse en buchón—, de no ser porque se lo trató como otro perseguido político más: intervinieron sus teléfonos, lo seguían donde fuese y hasta revisaban la basura de su casa. Había completado la parábola que insinúa Hamlet en la Escena II del Segundo acto: comenzó como la encarnación de las virtudes humanas —noble en su razonamiento, de infinitas facultades, con una capacidad de entendimiento digna de Dios— para terminar siendo en vida la quintaesencia del polvo.

Si de algo vale mi palabra, no se pierdan la película de Nolan. Es una cosa seria, que torna inevitable el debate de ideas e invita a considerar el estado actual de la vida en este planeta. Durante ciertos tramos parece una variación sobre el Amadeus de Peter Shaffer, con Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, que está para sacarse —je— el sombrero) en el rol del talentoso Mozart, y Lewis Strauss (Robert Downey Jr., recordándonos que además de carismático es buen actor) en el rol del envidioso Salieri. Es cierto que, como insinué al principio, Nolan pierde una gran oportunidad. Como el mito de Prometeo, Oppenheimer —la película— se dedica a narrar el ascenso, gloria y caída de un hombre blanco privilegiado, cuando por definición la historia de las bombas que arrasaron con Hiroshima y Nagasaki no debería excluir la historia de sus víctimas. Para colmo la película escamotea los bombardeos. La gran explosión de la que somos testigos es la de la prueba bautizada Trinity, que ocurrió sin víctimas más allá de pájaros, insectos y lagartos.

Nolan nos preserva del horror, porque su identificación con Oppenheimer —que no fue testigo de los genocidios, apenas vio fotos tiempo después— es completa. Por supuesto, está en su absoluto derecho como narrador de adoptar ese punto de vista. (Me lo imagino durante la reconstrucción del pueblo-laboratorio de Los Álamos, sintiéndose Oppenheimer. Así como el científico lo fue para el Proyecto Manhattan, el de director de una superproducción es ante todo un rol de catalizador de talentos ajenos, a lo director de orquesta.) Pero el hecho de ser él mismo un hombre blanco privilegiado hace que la tragedia que pretende poner en escena se achique involuntariamente. Durante largos pasajes, lo que estamos viendo es simplemente el drama que produce el choque entre una serie de egos que, además, son excluyentemente masculinos: los de Oppenheimer, Edward Teller, Strauss y Truman. Y no es esa, no debería ser esa la tragedia que merece ser discutida.

Lo que deberíamos discutir es la naturaleza del poder humano —al que entre otras características hay que reconocer como predominantemente occidental, capitalista y machista—, cuya evolución nos conducirá casi con certeza a una autodestrucción total o parcial. Esta búsqueda salvaje de prevalencia sobre otros antes que de cooperación es lo que torna inevitable el triste espectáculo que Oppenheimer lleva a la pantalla: el de la confluencia de las mejores mentes de su tiempo, a las que se las financia con todo el dinero que consideren necesario, pero no para encontrar solución a nuestros temas esenciales —la convivencia armónica, el hambre, el desarrollo de las capacidades humanas—, sino para crear el instrumento más mortífero jamás concebido. Cuánto talento, cuánta producción, cuánto esfuerzo, consagrados al más lamentable de los objetivos. Mientras veía Oppenheimer, y aún mientras reconocía sus numerosos méritos, me decía algo parecido: cuánto talento, cuánta producción, cuánto esfuerzo, consagrados a poner en escena un tema urgente y dejarlo reducido a un white people problem, a un drama de gente privilegiada, cuando en esencia es el drama de todos nosotros — particularmente de los amarillos, los marrones y los negros.

Por supuesto reconozco que en el final Nolan retoma el núcleo de la cuestión, la pregunta por nuestro destino como especie. Y valoro que dramatice la concientización de Oppenheimer, a medida que va asumiendo que los rayos que arrebató a los dioses del Olimpo no serán puestos al servicio de la humanidad, sino de ese otro Zeus, tan caprichoso y temible como el de la mitología, que es el poder de los Estados Unidos.

Como parte de este mundo, nos debemos el mismo proceso crítico que los espectadores no estadounidenses ante Oppenheimer. Las bombas que existen hoy almacenadas en silos no son responsabilidad exclusiva de los científicos, ni una prerrogativa de los Estados con capacidad para fabricarlas sin rendir cuentas. Son un problema de la humanidad toda, que debe ejercer su derecho a no convertirse en víctima pasiva de la lucha por el poder entre un puñado de oligarcas.

Dado el ninguneo que la potencia del norte practicó desde el ’45 respecto de su responsabilidad en Hiroshima y Nagasaki —la muchachada de Hollywood ya hizo miles de películas sobre la Segunda Guerra, Vietnam, Watergate y el tráfico de drogas, pero con respecto a sus bombazos atómicos viene fingiendo como una campeona que nunca pasó nada—, Oppenheimer es un paso en la dirección correcta. Sacude, ilumina, ayuda a concientizar, invita a la discusión. Pero el problema esencial subsiste. Hasta que los amarillos, los marrones y los negros nos decidamos a filmar la película de nuestras propias historias y nuestros propios derechos —hasta que arrebatemos las riendas de nuestros destinos de manos de aquellos que nos pasean como a niños—, seguiremos siendo las víctimas que Hollywood prefiere dejar fuera de cuadro.